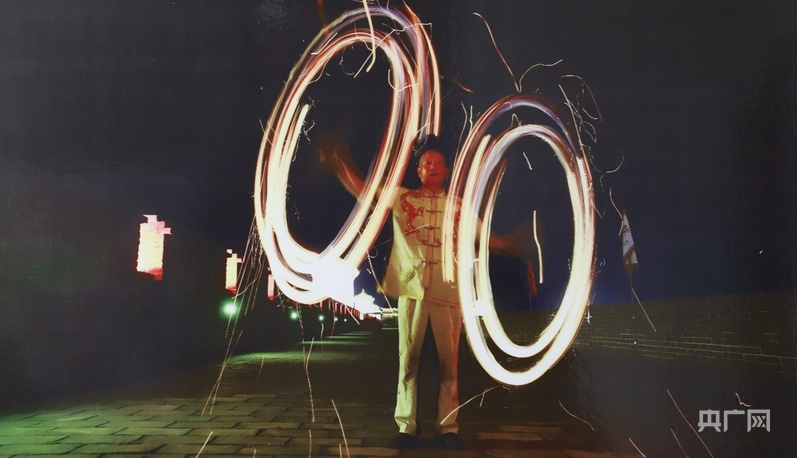

央廣網太原1月31日消息(記者張潔 溫雅慧)一根近1.7米長的鐵鏈,兩頭拴著鐵籠,籠里盛滿燒得火紅的木炭。賈天倉甩起胳膊,鐵鏈帶著鐵籠旋轉開來,兩簇火光頓時騰空而起,火借風勢,伴隨著木炭迸發的噼啪聲,兩條“火龍”出現在夜幕中,上下舞動跳躍翻飛……

兩條“火龍”在夜幕中舞動翻飛(央廣網發 受訪者供圖)

今年68歲的賈天倉,是山西太原市晉源區東街村村民,也是國家級非物質文化遺產“晉陽風火流星”的代表性傳承人。“風火流星”發源于山西省太原市晉源區一帶,已有近一個世紀歷史,是一種融民間雜技與中華武術為一體的民間社火表演藝術。

“小時候逢年過節廟會趕集人特別多,尤其耍社火時,更是人山人海水泄不通,‘風火流星’一出場,人群就會往后退,表演場地騰出來了,社火隊伍也就進場了。所以‘風火流星’被稱為社火表演隊伍的‘開路將軍’。”賈天倉告訴記者。

“風火流星”已有近一百種表演技法(央廣網記者 郎麒 攝)

經過近一個世紀的發展演變,“風火流星”已經有近一百種表演技法,除了傳統的火龍穿橋、口咬雙龍、左龍擋箭等,賈天倉還自創了東海日出、金龍盤柱、嫦娥奔月等新動作,進一步提升了表演觀賞性。此外,表演道具上也不斷創新,“受到一串串紅燈籠的啟發,我把道具鐵籠從一邊一個,加到一邊三個,這樣表演起來火光更盛,氣勢更足。”賈天倉說。

除了傳統的表演技法,賈天倉還自創了許多新動作(央廣網記者 郎麒 攝)

舞動著裝有一千多攝氏度高溫炭火的鐵籠,做一系列跳躍騰挪的高難度動作,對表演者來說不僅要克服技術上的難關,還要克服心理上的恐懼。“被炭火燙傷是常有的事情,耍這個經常是舊傷沒好又添新傷。但這都擋不住我們對老一輩兒人傳下來的藝術的喜愛和堅持。”賈天倉告訴記者,如今晉源區可以表演“風火流星”的有四五十人,精通這門藝術的有十多人,遇到節慶演出,老少齊上陣,火龍漫天飛舞映紅夜空,讓節日充滿濃濃喜慶氛圍。

如今,“風火流星”這門古老的社火表演藝術,受到越來越多人的喜愛,賈天倉和他的表演團隊,也應邀在全國各地甚至走出國門進行表演。這個春節,他們更加忙碌,賈天倉說:“從初一到十五,我們每天晚上都會有三四場表演,老百姓喜歡看。‘風火流星’一出場,傳統中國年的味道就出來了,圍觀的百姓叫好,咱耍起火來勁頭兒更足了!”

(責任編輯:盧相汀)